-

Par JA08 le 26 Juillet 2008 à 11:26

Texte de Hélène Claudot-Hawad

Texte de Hélène Claudot-Hawad

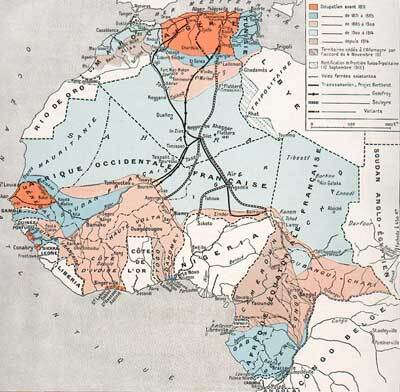

« Touaregs, apprivoiser le désert » Ed. Gallimard « Découvertes »Passé le temps des premiers explorateurs puis celui des scientifiques, vient le temps des militaires qui pénètrent le Sahara. Des expéditions sont lancées sous le commandement de Flatters qui en 1881 voit sa colonne massacrée en Algérie par les Touaregs hostiles à la pénétration française. Vers la fin du XIX eme la France occupe In Salah, Tombouctou et Agadez en 1906. En ce début de siècle, la société touarègue est en état de choc, les revers militaires affectent tous les pôles politiques, du nord au sud et de l’est à l’ouest, le défaitisme atteignant une partie de l’opinion.

Dès les premiers affrontements avec l’armée coloniale, une polémique s’est engagée chez les Touaregs sur la manière d’organiser la résistance. Les uns veulent lutter dans le respect des valeurs anciennes, d’autres choisissent l’exil . De ces mouvements d’exode vers le Kaouar, le Tibesti, le Fezzan, le Tafilalet, le Darfour et le Kanem naît la résistance. Parmi eux, figure la Senoussiya, confrérie musulmane dont l’influence grandit en Libye contraignant, avec l’aide des Touaregs, les Italiens a évacuer le Fezzan en janvier 1915.

« Issu de ce contexte, un nouveau leader de la résistance, Kaocen, fait son apparition. Parti avec la vague d’émigration qui quitta l’Aïr après la défaite touarègue d’Egatregh en 1899, Kaocen ag Kedda de la tribu des Igerzawen appartient à la puissante confédération des Ikazkzen de l’Aïr. En quête d’une solution pour libérer le pays touareg, il manifeste très tôt ses capacités de fédérateur et de stratège dans une guerre moderne où il faut inventer des ripostes d’un nouveau type. Il lui faudra dix sept ans pour atteindre son objectif, c’est à dire se trouver à la tête d’une armée équipée et organisée pour la guerre moderne.

L’insurrection des Touaregs du Gourma et des Iwellemmeden

En décembre 1915, le Gourma, région touarègue du Sud-Ouest se soulève. A son tour en février 1916, le chef des Iwellemmeden de l’Ouest, Firhoun, s’enfuit de la prison de Gao et prend la tête de l’insurrection ouverte contre l’occupation française qui va rapidement tourner court. Le désastre militaire d’Andéramboukane, le 9 mai, est suivi du massacre des Iwellemmeden alors qu’ils avaient déposé les armes ; Firhoun parvient à s’enfuir, mais il est tué en juin par des auxiliaires Kel Ahaggar de l’armée française. La répression de ces mouvements, menée avec l’aide des Sahariens soumis à l’autorité coloniale, se prolongera jusqu’à juillet 1916. Les sédentaires Songhay qui ont aidé les Touaregs en leur fournissant armes, vivres et renseignements seront eux aussi sévèrement châtiés et leurs villages rasés.

Dans l’Ajjer également, les attaques s’intensifient et les français doivent abandonner leur poste militaire de Djanet en mars 1916. En décembre, le Père de Foucauld, qui renseignait l’armée coloniale sur les mouvements touaregs, est assassiné dans l’Ahaggar.

La jonction des résistances de l’extérieur et de l’intérieur

En décembre 1916, Kaocen entre clandestinement dans l’Aïr avec ses troupes et rejoint le campement principal des Ikazkazen dans la vallée d’Amantaden. Il prône l’union de tous pour chasser les Français non seulement de l’ensemble du pays touareg mais aussi de ses marges. La majorité des guerriers présents se rallie à son armée qui, après une marche d’une nuit, le 13 décembre 1916, encercle et occupe la ville d’Agadez. De tous le pays touareg affluent des délégations qui viennent rejoindre les insurgés. Même Moussa ag Amastane, le chef de l’Ahaggar sous tutelle française fait une brève apparition. Mais au cours de ces trois mois de siège, le canon de Kaocen ne parvient pas à détruire le poste militaire ennemi. C’est le début d’une longue série d’affrontements qui avec la mobilisation de toutes les forces françaises et de leurs alliés, aboutit aux replis successifs des combattants hors d’Agadez en juillet 1917, puis de l’Aïr en mars 1918. Chaque bataille perdue entraine son contingent de démissions et de soumissions, tandis que le camp des irréductibles poursuivra la résistance hors de l’Aïr.

Le retour au désert

Pour les Touaregs acculés par les colonnes françaises, trois solutions se profilent : la soumission, le combat jusqu’à l’extinction ou l’exil qui donnera la possibilité de reconstruire une nouvelle base. Kaocen choisit l’exil, emmenant avec lui « tout enfant de six ou sept ans dont le père est au combat » afin d’assurer la relève future. Alors, par l’unique faille qui reste : le désert en plein cœur de l’été, commence une échappée que l’adversaire n’avait pas prévue.

Pour reconstituer ses forces, Kaocen est à la recherche d’alliés. Mais son association avec des partis rivaux lui sera fatale. Parti récupérer des armes cachées par la Senoussiya, il tombe le 5 janvier 1919, dans un guet-apens tendus par ses alliés turcs qui le pendent. Après avoir supporté un siège de trois mois à Zawilah, les combattants touaregs se replient à Gatroun pour une ultime bataille. Les guerriers sont décimés et la résistance touarègue vaincue. Il est convenu que les enfants, les vieillards, les blessés, accompagnés de quelques guerriers valides pour les protéger , partent faire leur soumission. Après avoir parcouru à pied près de sept cents kilomètres, ils arrivent à Bilma où les autorités les envoient à Zinder. Ils devront encore marcher pendant plus de mille kilomètres. Quant-aux autres guerriers sous la conduiote de Tagama, le chef-arbitre de l’Aïr, ils préfèrent mener la résistance jusqu’à la fin. Tagama est capturé un peu plus tard par les Français, emprisonné à Agadez et tué dans sa cellule. Certains de ses compagnons s’exilent à tout jamais pour ne pas revenir vaincus aux tentes.

Ainsi s’achève l’épopée de Kaocen. Avec elle s’estompe l’utopie politique qui l’animait : un projet nouveau de société opposant à la hiérarchie et aux rôles différents et complémentaires des catégories sociales, l’égalité et la responsabilité des individus.

La répression contre la guerre de Kaocen a été particulièrement sévère. Le bilan est lourd à la fois sur le plan humain, économique et politique.

De l’Ajjer jusqu’à la Tademekkat, en passant par l’Aïr qui a perdu la moitié de ses habitants, le pays a été décimé et mis à sac, l’économie d’élevage et d’échanges caravaniers est ruiné, beaucoup de tribus ont été déportées à proximité des villes dans des zones sous surveillance. Avec la création des goums *, les troupes militaires mobiles montées à dos de chameau et recrutées localement, les autorités se dotent d’un nouvel instrument de coercition.

Ainsi débutent les « années de soumissions », époque morose caractérisée par l’implantation généralisée de l’administration coloniale à laquelle correspond l’effritement politique du monde touareg.

* Goum : contingent militaire fourni par une tribu.

Source:Agadez.org

-

Par JA08 le 25 Juillet 2008 à 19:27

Si l'on excepte le régiment des dromadaires créé lors de la campagne d'Egypte par Bonaparte, le 20 nivôse An VII (9 janvier 1799), la première utilisation de cet animal dans l'Armée française semble due à Faidherbe qui assure par ce moyen ses convois et même le transport de fantassins, mais sans pour autant mettre sur pied une unité spécialisée.

Si l'on excepte le régiment des dromadaires créé lors de la campagne d'Egypte par Bonaparte, le 20 nivôse An VII (9 janvier 1799), la première utilisation de cet animal dans l'Armée française semble due à Faidherbe qui assure par ce moyen ses convois et même le transport de fantassins, mais sans pour autant mettre sur pied une unité spécialisée.Il sera imité par les responsables des missions de pénétration dans l'hinterland africain, Monteil (1892), Lamy, Joalland et Meynier (18981899) et par les officiers de l'escadron de spahis soudanais, comme Laperrine (1897), qui éprouveront les limites de l'emploi du cheval dans les zones arides comme animaux de bât et même comme montures.

C'est toutefois au Sahara septentrional, à El Goléa, que sera créé le premier peloton méhariste, en 1891; ce fut un échec. Le 5 décembre 1894, on créa le corps des tirailleurs et spahis sahariens dont les débuts furent laborieux, les Spahis, montés à cheval, se révélant plus efficaces. L'Armée coloniale, au Sud, ne fut guère plus heureuse. En 1897, le commandant Klobb créa un corps de chameliers; il ne put être utilisé, les chameaux ayant tous péri. L'année suivante, le lieutenant Wirth à la tête de quarante-cinq tirailleurs et d'un « peloton de chameaux » prit en chasse un razzi maures non loin du lac Faguibine et le défit. En 1899, un second peloton aux ordres du lieutenant Meynier fut engagé, à Bamba, contre les dissidents Berabiches. Ainsi, commençait la grande épopée des méharistes coloniaux qui pendant près de soixante-dix ans devaient contribuer à la conquête puis à la pacification du Sahara méridional, permettant aux populations nomades et sédentaires de ces immenses régions de connaître une période de paix exceptionnelle.

D'une manière générale les unités nomades étaient organisées en groupes d'un ou plusieurs pelotons avec pour chacun une section de tirailleurs et un goum recruté localement parmi les Regueibat, les Maures, les Kountas, les Touaregs et les Toubous. Selon les saisons, les possibilités et les missions, un échelon pâturage était laissé en arrière tandis que les pelotons parcouraient leurs zones de responsabilité en se contentant de ressources incertaines. Des patrouilles à long rayon d'action étaient détachées pour couvrir les zones éloignées ou d'accès difficile. Car, bien entendu, les zones de prédilection des unités nomades étaient celles où les véhicules n'accédaient pas ou pénétraient avec de grandes difficultés (zones montagneuses, ergs principalement).

A la différence des unités méharistes du Sahara septentrional, qui ne disposaient que d'un recrutement local et vivaient une partie de l'année dans des postes, souvent fort éloignés des zones de pâturages, les méharistes coloniaux nomadisaient en permanence, installant leurs « carrés » en fonction des mouvements des populations, des ressources et des zones à surveiller; ils justifiaient pleinement leur appellation d'unités nomades. N'utilisant aucun matériel, ces unités rustiques avaient l'avantage d'être peu coûteuses et constamment disponibles.

Cette existence active et rude exigeait des hommes entraînés, ardents, moralement bien armés, peu soucieux de confort, imaginatifs, curieux de connaître hommes, milieux et choses et par-dessus tout animés par un idéal bien trempé et un sens aigu du contact avec des populations peu habituées à la vie au sein des collectivités territoriales.

En revanche, que de satisfactions chez les méharistes de qui les nomades attendaient beaucoup et, tout particulièrement, la justice, les soins, l'aide multiforme pour mieux tirer parti de l'espace saharien longtemps interdit à cause de l'insécurité et aussi pour s'insérer dans les structures d'une société plus moderne. Les Klobb, Wirth, Meynier, Théveniaut, Cauvin, Dromard, Bourgès, Plomion, Moll, Betrix, Théral, Berger, Gouspy, Larroque, Aubinière, Le Cocq, Brosset, Le Rumeur, Mear, Cayrol, Dio, Kerfanto, Sarrazac, Chapelle, Borricant, Garbit, Dessert, D'Ornano, Bacquié, Chavériat sont quelques-uns de ces méharistes qui ont formé tant de jeunes officiers et sous-officiers qui devaient compter parmi les plus brillants de l'Arme. Ainsi, ce sont eux qui fourniront les cadres ardents avec lesquels Leclerc chassera les Italiens de Koufra et du Fezzan poursuivant ensuite par la chevauchée que l'on sait. Quelques-uns de leurs faits d'armes sont relatés dans cet ouvrage.

Une certaine nostalgie teintée d'amertume étreint ceux qui ont vécu cette vie dans les unités nomades lorsqu'ils constatent le triste avenir de ces zones défavorisées : populations déplacées, brimées par une administration hésitante qui voit d'un mauvais oeil ces nomades sembler échapper à son contrôle, troupeaux décimés, retour de l'insécurité, carence des autorités incapables d'aider à mieux exploiter le milieu saharien. Ce qui est plus grave encore, ils déplorent la disparition rapide de la civilisation du désert, conséquence de la transformation des modes de vie et de la perte d'identité des tribus déracinées qui avaient su inspirer de si belles pages à Psichari, Saint-Exupéry, Diégo Brosset, Jean d'Esme, Chapelle...

D'une façon générale les groupes nomades se composaient d'un échelon lourd constitué d'une section de tirailleurs sur dromadaires et d'un goum recruté localement (Regueibats, Maures, Kountas, Touaregs, Toubous) et qui fournit l'éclairage et les « choufs » et permet d'assurer les liaisons rapides, les opérations de remonte, et la surveillance de la zone de paturâge. A la différence des méharistes d'Afrique du Nord qui ne disposaient par ailleurs que du seul recrutement local et qui vivaient le plus souvent dans des garnisons parfois très éloignées des paturâges, les méharistes coloniaux adoptent la tente et la conservent jusqu'au bout, leur carré se trouvant toujours situé aussi près que possible du paturâge. Ainsi vivent-ils au plus près de leurs hommes, de leurs montures et des populations, si clairsemées soient-elles, qu'ils ont mission de protéger.

Nous pouvons difficilement nous représenter aujourd'hui ce que fût la vie de ces grands anciens dont l'ardeur, l'imagination et la rapidité des réactions n'avaient d'égales qu'une énergie à toute épreuve et une résistance physique peu commune. Comment sans cela auraient-ils pu accomplir leur mission dans un milieu hostile où toute impasse est suicidaire, face à des guerriers rudes et impitoyables, d'une frugalité extrême, connaissant admirablement le désert et dont la seule ressource et la motivation philosophique consistaient à razzier les troupeaux et les biens et à s'emparer des populations pour les réduire à l'esclavage ? Les capitaines Grodemange, Bouteil, Mangin, Le Cocq, qui trouvera une mort glorieuse en Indochine le 9 mars 1945, Aubinière, le lieutenant Ferrandi sont quelques-uns de ces méharistes qui ont formé tant de jeunes officiers et sous-officiers qui devaient compter parmi les plus brillants de l'Arme. Ce sont eux principalement qui fourniront au colonel Leclerc les cadres et l'outil sans lesquels celui-ci n'aurait jamais pu atteindre Koufra ni libérer Strasbourg.

Quelques-uns de leurs faits d'armes sont relatés dans ce livre. Mais quelle nostalgie s'empare de ceux qui ont partagé ou connu leur vie ardente et dure, lorsqu'ils constatent que notre repli de ces régions sous prétexte de décolonisation s'est accompagné d'un retour aux normes du passé ou, pire, de la perte progressive de leur identité par ces tribus nomades fières et indépendantes qui étaient nos amies, qui nous appréciaient et qu'ont aimées des hommes tel que Psichari, Charles de Foucauld, Mermoz et, plus proche de nous, Saint-Exupéry ?

Il s'appelle Kadi, vit à Tamanrasset où il est guide d'une agence de tourisme, il a combattu pour la France, a même défilé sur les Champs Elysées avec son chameau le 14 juillet 1958. Aujourd'hui il perçoit de l'Etat Français une retraite d'environ 1 € par mois !Source: www.Histoiredumonde.net

Livre : « Méharistes du Niger » par Marc Carlier - L'Harmattan.

On peut se procurer cet excellent ouvrage, au meilleur prix sur le site : www.lepapiercolonial.comSource:Agadez.org

-

Par JA08 le 23 Juillet 2008 à 13:02

La préhistoire

La préhistoire

L'histoire du Niger remonte à 100 millions d'années. Et pourtant il n'a été indépendant qu'en 1960. Ce pays est donc à la fois vénérable et tout jeune! A l'époque préhistorique le Niger était parcouru par des dinosaures dont les squelettes furent découverts récemment et dont un d'entre eux est exposé au Musée de Niamey.

On ne peux jamais faire abstraction de toute cette période lorsque l'on visite le Niger, car elle surgit en tous points de son territoire : dans l'Aïr et le Djado où l'on trouve de surprenantes gravures, dans le Ténéré où furent retrouvés des tessons de poteries du Néolithique...L'impressionnant Musée de Niamey témoigne de cette richesse en vestiges et objets de la Préhistoire.

Les premiers hommes sont apparus au Niger il y a 60 000 ans (au Paléolithique Inférieur).

Au cours de cette période, ils connurent successivement des périodes où le Sahara était tantôt aride, tantôt verdoyant, avec de grands fleuves et des lacs immenses.

2500 ans avant notre ère le Sahara commence son assèchement progressif et va provoquer l'exode des populations de pêcheurs et d'agriculteur vers le Sud, où les terres sont plus fertiles. Puis suivront les pasteurs et leurs troupeaux.

Le Sahara ainsi déserté deviendra le fief des grandes populations nomades : à l'ouest les Maures dans le Sahara Atlantique, au centre dans le massif central saharien (Tassili, Hoggar, Adrar des Iforans, Aïr) les Touaregs, et autour du lac Tchad les Toubou. Les deux premiers étant de souche Berbère et venant d'Afrique du Nord.

L'histoire des 5 premiers siècles du Niger est mal connue.

L'apparition du chameau

L'apparition du chameau, moyen de transport le plus adapté du désert, aux alentours du Vième siècle, va complètement changer l'usage du désert. Venant de l'est, il se répand dans le Fezzan, puis dans le massif central saharien. Grâce au chameau, les communications entre le nord (Berbères) et le Soudan vont devenir possibles et très vite les caravanes vont s'organiser autour du commerce de l'or et du sel produit dans le sud et acheminé vers le nord de l'Afrique des les IVième et Vième siècles.

Dès la fin du VII ième siècle, une nouvelle religion venant du nord gagne de plus en plus d'influence sur la population saharienne : l'Islam. L'expédition menée par le conquérant arabe Uqba Ibn Nafi la diffuse jusqu'à Bilma

C'est à cette époque également que deux états influents du Niger vont se créer : le Songhaï, à Gao et dans la boucle du fleuve Niger, et le Kanem du côté du lac Tchad qui deviendra plus tard l'empire Bornou. Au Sud, de petits états Haoussa se constituent.

Les Empires

Le XVième et le XVIième siècle marquent un véritable tournant dans l'histoire du Niger.

Les Touaregs créent le Sultanat de l'Aïr en 1405. Les Songhaï échappent à la domination touareg et mandingue et forment le grand empire du Mali sous le commandement de Sonni Ali Ber (1464-1492). Un peu plus tard Askia Mohammed (1493-1528) grand souverain des Shongaï, donne influence et prospérité à l'empire. Il se partage le Niger actuel avec l'empire du Bornou qui, sous l'influence d'Idris Alaoma (1571-1603), domine toute la région du lac.

L'Empire Shongaï s'éteint pourtant avec le siècle. Le pacha marocain Djouder inflige une sévère défaite au rayonnant royaume (bataille de Tonbidi en 1591). les états Haoussa en profitent alors pour récupérer les commerces du Shongaï et asseoir ainsi leur influence. Parmi ces états, le Gobir, sous le roi Bawa Jan Gwarzo (1771-1798), devient particulièrement important. Agadez devient à ce moment un grand carrefour commercial et culturel.

La guerre sainte

Fervents musulmans, les Peul jouent un rôle primordial sur l'échiquier politique. Originaires du Fouta Toro Sénégalais, Ousmane Dan Fodio crée un Etat islamique peul à partir de Sokoto dans le nord du Nigéria. Commandeur de la foi il lance la guerre sainte (djihad) au début du XIXième siècle contre les Etats Haoussa et convertit à l'Islam une bonne partie de l'ouest africain. Son fils, Mohammed Belo, continue la lutte contre les Etats païens. Ses victoires sur le sultan du Gobir ne se reproduisent pas contre les Zarma qui , sous la conduite d'Issa Korombé, mettent fin à l'expansionnisme de l'Empire de Sokoto.

Alors que les premiers explorateurs occidentaux pénètrent au Niger (Mungo Park, Monteil, Barth...), le sultan Tanimoune transforme en grande puissance l'état Haoussa du Damagaram dont Zinder est la capitale. Il est à l'origine de manufactures et de nouvelles cultures agricoles et laisse son empreinte à la ville, tant au niveau administratif que culturel.

La période coloniale

A partir du XIXième siècle, avec les grands voyageurs européens, la conquête coloniale s'organisa militairement, après entente, notamment en ce qui concerne le Niger, entre les grandes puissances française et britannique. L'armée française avait alors les mains libres pour occuper des territoires qui opposèrent une résistance farouche. Ainsi lors de la première guerre mondiale l'Aïr se souleva contre les français, à l'appel de Kaocen et de ses forces Sénoussistes.

D'abord territoire militaire avec comme capitale Zinder, puis colonie de 1922 (Niamey capitale en 1926) à 1946, le pays devint territoire d'Outre-mer de la République française au sein de l'Union française en 1946.

Le Niger obtint son indépendance dans le cadre de la Communauté le 18 Décembre 1958, puis il accéda à l'indépendance totale le 3 Août 1960, avec comme premier président M.Diori Amani. Celui-ci fut renversé le 15 Avril 1974 par le lieutenant-colonel Seyni Kountché qui devenait président du conseil militaire suprême de la République du Niger. Durant la première année, plusieurs tentatives de coup d'état essayent de déstabiliser le nouveau régime. Seyni Kountché tient bon et ouvre progressivement son gouvernement aux civils. Le 10 Novembre 1987 il meurt à Paris à l'âge de 56 ans. Le 14 Novembre 1987, le Conseil Militaire Suprême désigne le Colonel Ali Saïbou pour lui succéder. Il est élu Président de la république du Niger le 10 Décembre 1989.

Le 27 Février 1993 ont lieu des élections présidentielles. Le 27 Mars, Mahamame Ousmane est le premier Président à être élu démocratiquement.

Janvier 1995 : élections législatives.

27 Janvier 1997, coup d'état militaire, création d'un Conseil de Salut National de 12 membres dirigé par le colonel Ibrahim Baré Maïnassara.

12 Mai 1997 : référendum pour la Constitution : OUI : 90% ( et 67% d'abstentions)

Election présidentielle : Le Colonel Baré Maïnassara est élu Présidant de la République du Niger avec 52.3% des voix.

Références bibliographiques :

" Le Niger aujourd'hui" Jean Claude Klotchkoff, Editions J.A

" Le Niger" Guide touristique Air Afrique

Tarek Hammou

-

Par JA08 le 22 Juillet 2008 à 12:19

Femmes de l’ombre : Tin-Hinan, reine des Touaregs

Jacqueline Sorel

(avec la collaboration de Simonne Pierron) site RFI(MFI)

En 1925, à Abalessa, ancienne capitale du Hoggar, des archéologues ont découvert une sépulture où se trouvait un squelette de femme bien conservé, ainsi qu’un mobilier funéraire, des bijoux en or et en argent et des pièces de monnaie à l’effigie de l’empereur romain Constantin. Ils définirent cette tombe, datée du IVe ou du Ve siècle, comme étant celle de Tin-Hinan, l’ancêtre des Touaregs. La découverte a fait rêver bien des chercheurs et des écrivains. Nous essayerons, sur leurs traces, d’évoquer cette figure de femme que les Touaregs nomment « Notre mère à tous ».

(Ci dessus Image découverte de Tin Hinan 1925)

Tin-Hinan, cette femme énigmatique, dont l’existence nous a été révélée par la tradition orale et dont le nom voudrait dire « celle qui vient de loin » ou « celle qui se déplace », aurait été la mère fondatrice du peuple touareg. A travers les récits et les chants véhiculés par ses descendants, les hommes du désert, on peut retrouver son image : « Une femme irrésistiblement belle, grande, au visage sans défaut, au teint clair, aux yeux immenses et ardents, au nez fin, l’ensemble évoquant à la fois la beauté et l’autorité ».

Lorsqu’elle est arrivée dans le Hoggar, « elle venait de loin », indique son nom. Les chercheurs ont localisé cette origine chez les Bérâbers (Berbères) du Tafilalet, une contrée présaharienne du sud marocain qui devait être plus verdoyante qu’aujourd’hui.

Pourquoi quitta-t-elle ces lieux ? Personne ne peut le dire. Alors rêvons un peu et regardons la situation de la région au cours de ces années lointaines. Au IVe siècle, le nord de l’Afrique, et en particulier la Numidie, est dominé par la puissance romaine qui a adopté la religion chrétienne à laquelle s’est converti l’empereur Constantin. Cette Numidie, dont le nom pourrait venir de nomade, est alors le théâtre de révoltes contre le pouvoir romain. Diverses tribus circulent entre la côte méditerranéenne et les régions plus au sud, colportant non seulement des produits divers mais aussi des informations. Quelques membres de la tribu marocaine des Bérâbers, avec Tin-Hinan, ont-ils quitté la région pour des raisons de conviction ou de politique ? Première hypothèse.

Autre hypothèse : un conflit personnel au sein de la famille ou de la tribu qui aurait incité Tin-Hinan à fuir loin de son milieu d’origine. Une femme intelligente, une femme d’autorité qui prend la décision de partir... pourquoi pas ?

Deux femmes dans le désert

Ce que l’on sait, grâce à la tradition orale rapportée par le Père de Foucault qui l’a recueillie dans le Hoggar, c’est qu’elle ne fut pas seule à faire le trajet mais qu’elle se rendit dans ce haut massif du Sahara algérien en compagnie d’une servante nommée Takamat. Ces deux femmes étaient-elle accompagnées d’hommes pour ce voyage aventureux ? Rien ne le dit mais c’est vraisemblable. Traverser le Sahara était une aventure périlleuse, même si ce désert brûlant, dont le nom en arabe signifie le Fauve, connaissait un climat moins aride qu’aujourd’hui. Les vallées, les plaines, les squelettes de rivières, témoignent qu’une réelle végétation existait autrefois, tandis que les peintures rupestres indiquent que des chevaux y circulaient et que les chasseurs y trouvaient du gibier.

Imaginons ces deux femmes effectuant leur trajet à travers le désert. Sans doute ont-elles une monture : dromadaire, cheval, âne ( ?) qui leur permet d’éviter de trop grandes fatigues et quelques bêtes comme des moutons et des chèvres qui leur offrent le lait et la nourriture dont elles ont besoin. Comment auraient-elles pu survivre sinon ? On sait que le chameau a fait son apparition en Afrique au IIe siècle, venant de Libye, et que sa résistance permettant de longues marches a transformé la vie des nomades. Dans le Tafilalet et notamment à Sijilmasa, grand lieu de rencontres commerciales, les caravanes chamelières faisaient halte. Bien que les Touaregs disent n’avoir connu le chameau qu’après leur arrivée dans le Hoggar, il est possible que pour ce voyage, Tin-Hinan ait utilisé un de ces vaisseaux du désert dont le pas lent et sûr inspire confiance et qui reste encore de nos jours pour les Touaregs, leur moyen de transport favori, leur monnaie d’échange, l’insigne de leur richesse.

« J’ai pris ma longe et ma cravache au cuir tanné et, voulant fuir ce lieu avant la fin du jour, j’ai saisi mon chameau.

Jusqu'à ce que s’apaise le vent d’après l’orage, il avait pâturé en un lieu agréable où l’herbe d’emshéken était entremêlée de pousses d’ämämmän. J’ai attaché ma selle ornée d’embouts de cuivre, qu’a fabriqué pour moi un artisan habile, douce pour la monture et pour le méhariste... » (poème touareg).

Tin-Hinan consulte le ciel

On trouve, dans les peintures rupestres du Sahara, la trace d’une « route des chars » très ancienne, dont le trajet permet de trouver des mares, des puisards ou des oueds. La petite cohorte de Tin-Hinan a dû l’emprunter pour se procurer cette denrée rare, l’eau, dont un proverbe dit : aman iman, « l’eau, c’est l’âme ». Les voilà donc suivant ce tracé. Les jours passent, lentement. Parfois, la petite troupe aperçoit quelques nomades, pillards possibles, qu’elle évite soigneusement. Les heures de la journée sont chaudes et les voyageurs du désert qui subissent la brûlure du ciel accueillent la nuit avec soulagement. La pause du soir est bienvenue, surtout si elle se situe près d’un point d’eau et d’un pâturage. Les outres se remplissent et les bêtes se régalent. Il faut faire vite car l’obscurité tombe d’un seul coup. Tin-Hinan connaît les principales étoiles, elle consulte le ciel pour trouver sa future direction. On dresse une tente faite de peaux de chèvres tendues sur des arceaux. Le repas est frugal : une bouillie de farine mélangée au lait que l’on vient de traire.

Un jour, enfin, le sable s’estompe et la roche granitique, surmontée de crêtes et de pitons, apparaît. Il faut contourner les montagnes, se faufiler dans les vallées, trouver les trous qui ont conservé l’eau de pluie, et surtout faire manger les animaux. Région magnifique, mais aride et difficile. Pourtant, c’est là que Tin-Hinan s’installe. L’oasis d’Abessala, près de Tamanrasset, lui offre l’hospitalité de ses eaux et de ses pâturages. Y rencontra-t-elle d’autres habitants ? D’après Henri Lhote, qui a écrit de nombreux ouvrages sur l’Ahaggar (Hoggar), le pays aurait connu une population nombreuse, attestée par les palmeraies de Silet et d’Ennedid et des puits creusés avant l’arrivée de Tin-Hinan. Cette population noire, les Isebeten, ayant presqu’entièrement disparu, Tin-Hinan n’aurait pas eu besoin de se battre pour conquérir ces lieux devenus inhabités.

Que se passa-t-il dans les années qui suivirent cette installation dans le Hoggar ? Qui fut le père des enfants de Tin-Hinan ? Un compagnon venu avec elle du Tafilalet ? Un noble voyageur originaire de Libye ou d’Egypte ? Ou simplement un survivant de ces habitants qui occupaient les lieux précédemment ? Le nom de ce « père » n’est pas resté dans les récits véhiculés par la tradition. Mais, chez les Touaregs, la femme jouit d’un statut privilégié et le matriarcat est de règle, ainsi donc, n’est retenue que la descendance féminine.

« L’antimoine enténèbre ses paupières sombres »

D’après la légende, Tin-Hinan aurait eu trois filles : Tinert, l’antilope, ancêtre des Inemba ; Tahenkot, la gazelle, ancêtre des Kel Rela ; Tamérouelt, la hase, ancêtre des Iboglân.

De son côté Takama, la servante, aurait eu deux filles qui reçurent en cadeau de Tin-Hinan les palmeraies de la région que possèdent toujours leurs descendants.

Les voilà donc installés dans l’oasis d’Abalessa. Les tentes blanches se dressent dans ce paysage dominé par le haut massif de l’Atakor. La beauté des paysages, le silence de la nuit, le vent dans les montagnes n’a pu qu’inspirer ces nouveaux venus dans la région. Le tobol (tambour) et l’amzad (violon monocorde) étaient-ils déjà présents à l’époque de Tin-Hinan ? On peut imaginer que cette femme de caractère avait aussi le goût de la musique et de la poésie, tout comme ses descendants et, qu’autour du feu, les habitants du campement montraient leurs dons en ces matières.

Chantez, choristes, chantez pour les jeunes gens !

l’antimoine enténèbre ses paupières déjà si sombres, elle a rehaussé ses sourcils,

elle a orné ses joues de taches claires, pareilles aux Pleïades

Gaïsha, la chanteuse, que se passe-t-il ?

Frappe des mains plus ardemment, frappe le tambourin ! (poésie touarègue)

Tin-Hinan est l’amenokal (possesseur du pays), la reine de ce petit peuple en voie de création. Est-elle, comme le raconte une légende, à l’origine d’une ancienne écriture touarègue, le tifinagh, que l’on a trouvée ici et là gravée sur des pierres ? Ces signes, composés de bâtons (des jambes d’animaux ?) et d’ idéogrammes ronds (visages, soleil, astres ?) servirent-ils de repères pour marquer les routes du désert ? Le mystère n’est pas élucidé.

Si l’on en juge par les découvertes faites au début du XXe siècle, les nouveaux arrivants auraient trouvé à Abelassa un fortin témoignant d’une occupation militaire romaine avec un certain nombre de pièces ayant servi de chambres et de magasins. C’est dans une de ces cavités que Tin-Hinan sera plus tard enterrée et que la mission conduite par M. Reygasse, directeur du musée du Bardo à Alger, la découvrira en 1925.

De Tin-Hinan à la troublante Antinéa

D’après sa description, elle reposait sur un lit sculpté et portait des bracelets d’or et d’argent. A proximité des chevilles, du cou et de la ceinture, s’éparpillaient des perles en cornaline, agate et amazonite. Une écuelle de bois portait la trace d’une pièce à l’effigie de l’empereur Constantin. Ces objets ainsi que le mobilier témoignent des relations qui ont pu se nouer entre les habitants de l’oasis et les voyageurs venus de l’Orient. Tin-Hinan a donc été capable, non seulement de faire ce voyage à travers le Sahara mais aussi de créer les conditions de vie dans les lieux et de nouer des relations commerciales nécessaires à l’enrichissement du peuple né de sa descendance.

Les Touaregs de l’Ahaggar ont donc naturellement conservé le souvenir de cette femme remarquable, et leurs récits, recueillis par le père de Foucault qui vécut en ermite à Tamanrasset au début du XXe siècle, inspira le romancier français Pierre Benoît qui, dans L’Atlantide publié en 1920, met en scène un jeune militaire rencontrant Antinea, une femme énigmatique qui règne sur le Hoggar. « Antinéa ! Chaque fois que je l’ai revue, je me suis demandé si je l’avais bien regardée alors, troublé comme je l’étais, tellement, chaque fois, je la trouvais plus belle.... Le klaft égyptien descendait sur ses abondantes boucles bleues à force d’être noires. Les deux pointes de la lourde étoffe dorée atteignaient les frêles hanches. Autour du petit front bombé et têtu, l’uraeus d’or s’enroulait, aux yeux d’émeraude, dardant au-dessus de la tête de la jeune femme sa double langue de rubis. Elle avait une tunique de voile noir glacé d’or, très légère, très ample, resserrée à peine par une écharpe de mousseline blanche, brodée d’iris en perles noires. Tel était le costume d’Antinéa... »

L’imaginaire de Pierre Benoît nous conduit loin de la réalité et, pour retrouver l’ancêtre des Touaregs, il est préférable de lire des ouvrages scientifiques modernes, mais dans ceux-ci la trace de Tin-Hinan est bien mince. Tin-Hinan reste donc une reine de légende qui préfigure la femme moderne, capable de créer la vie et de gérer le bien public. C’est ainsi que les Touaregs nous ont transmis son image. C’est ainsi que nous avons tenté de la faire revivre.Tin Hinan - Antinea

Extrait de « Le mystère du Sahara et des hommes bleus » d’Elizabeth Kalta

Tin Hinan est la reine dont Pierre Benoît modifiera le nom pour les besoins de son roman "L'Atlantide" en le restituant en Antinéa. en 1918, date de la sortie de son livre, Pierre Benoît se fondait sur des traditions sahariennes pour donner vie à son héroîne.

Tout ce que l'on savait sur cette mystérieuse défunte se résumait à ce qu'avait recueilli un officier français, Léon Lehuraux, qui avait vécu de longues années au Sahara. Selon la légende, à une date indéterminée, Tin-Hinan serait venue du pays des Berabers, avec sa fidèle suivante Takamat et un certain nombre d'esclaves, pour se rendre au Hoggar. Elle était montée sur une superbe chamelle blanche et avait emporté de nombreuses charges de dattes et de miel. Mais la route était longue jusqu'au Hoggar.

Après des jours et des jours de marche, ses provisions de bouche commençaient â s'épuiser et nulle oasis n'apparaissait à l'horizon. Aux dunes succédaient d'autres dunes, et aux rochers, d'autres rochers. Au point que la caravane en était menacée dans son existence.

Un soir, cependant, alors que Takamat faisait accroupir son méhari (dromadaire) devant un petit monticule de sable, elle vit ce sable bouger. Elle se pencha, fébrile, creusa légèrement et découvrit une termitière, oùs les insectes avaient emmagasiné du grain. Aidée des esclaves noirs, Takamat ramassa la précieuse manne, et alla l'offrir à Tin- Hinan, qui était restée sur son méhari comme doivent le faire les femmes nobles. Cette provision inattendue permit à la caravane de continuer sa route et d'atteindre le Hoggar dans de bonnes conditions. Cependant, en reconnaissance de ce bienfait, Tin-Hinan décida de fonder à cet endroit les bases de son nouveau royaume. C'est de sa lignée que naquit la race des Touaregs. Et c'est en souvenir de cet épisode que les tribus vassales des Dag Rali et des Kel Ahnet, descendantes de Takamat, payèrent annuellement la «tioussé» aux tribus nobles des descendants de Tin-Hinan. A la mort de cette reine, chaque Targui qui passait à hauteur de son tombeau y déposait une pierre en signe de dévotion. Peu à peu, s'éleva un monument de rocailles, haut de 30 mètres et jamais achevé, au sud-ouest de Tamanrasset.

La sépulture de Tin Hinan

L'expédition dans le Hoggar fut donc prête en 1925. Cette fois, Prorok s'était attaché un homme de, renom, Maurice Reygasse, qui était alors directeur du Musée de préhistoire et d'ethnographie du Bardo, à Alger. Parvenu en vue d'Abalessa, il fallut non seulement convaincre les Touaregs de permettre qu'une armée de manœuvres s'attaque au formidable tumulus funéraire de Tin-Hinan, mais également déterminer avec précision sous quel angle il convenait de s'y employer. En effet, il se présentait sous la forme d'un «redjem», soit un monstrueux tas de cailloux. De plan sensiblement circulaire, son diamètre atteignait environ 25 mètres. En revanche, sa hauteur ne dépassait guère 4 mètres...

Un formidable coup de chance permit à Prorok de découvrir assez rapidement plusieurs salles remplies de terre et de décombres. Après les avoir fiait vider et percer, il déboucha sur une autre salle, guère plus grande que les précédentes. Mais cette fois, une surprise l'attendait...

Dans la pénombre, il distingua un squelette, environné d'une multitude d'objets. La tête de la morte était coiffée de plumes d'autruche. Le corps était couché sur le dos, orienté vers l'est, les jambes et les bras légèrement repliés. Sans nul doute avait-il été déposé sur un lit funèbre; ainsi qu'en témoignaient les débris de cuir et de bois, dont le soi était jonché. Le squelette était encore vêtu d'une robe de cuir et ses bras garnis de magnifiques et lourds bracelets d'or et d'argent. Pêle-mêle, sur le sol, on pouvait voir des éléments de parure, les grains d'un collier fait de perles de chalcédoine et de perles rouges, des fragments de verre, une petite statuette stylisée en plâtre poli et une écuelle de bois contenant des empreintes de monnaies romaines. Pour Prorok et Reygasse, il n'y avait plus de doute : ce squelette était celui de tinHinan, la reine mythique des Touaregs !

A l'examen, ce corps s'avéra bien être celui d'une femme, de race blanche et de grande taille -entre 1,70 et 1,75 m avec un thorax large, un bassin étroit et des jambes fines. Ce qui frappa plus particulièrement les archéologues en présence, ce fut l'existence parmi ce « mobilier » funéraire d'une statuette représentant une femme stéatopyge, d'un type que les préhistoriens appellent aurignacien, ce qui nous ferait remonter à peu près à l'époque où un cataclysme mit fin à l'hégémonie des Atlantes... Fort et fier de sa découverte, Prorok alla promener sa trouvaille jusqu'à New York. Et dans son irrévérence, nomma l'infortunée Tin-Hinan «l'Eve du Sahara».

Enfin, au terme de ce périple tapageur, elle entra solennellement au Musée d'éthnographie du Bardo, à Alger, et fut confiée aux bons soins de son co-découvreur Reygasse. Hélas, les hommes de science ne furent pas plus respectueux de cette relique. Remise entre les mains des praticiens de la Faculté de médecine d'Alger, elle dut subir toutes les avanies d'un squelette pour salle d'anatomie. Bardée de de fer, munie d'un clou de suspension, on la badigeonna sans vergogne de goudron. Au point que pour rattraper cette bévue, il fallut l'immerger pendant plusieurs mois dans un bain décapant.

Parla suite, elle gardera de cette mésaventure une étrange et belle patine sombre.

La légende d'In Salah

Dans sa longue quête d'une retraite, la Reine Tin Hinan s'était établi à In Salah. A cette époque, Ben Azzi Salah, un noble voyageur venant du Touat se fit offenser par elle :

- C'est contraire aux lois de l'hospitalité lui dit-il, comment oses-tu refuser de l'eau à un voyageur en plein désert ?

- Mes chameaux risquent de ne pas pouvoir se désaltérer lui répondit-elle d'une manière méprisante !

Ben Azzi pris de colère leva son bâton et le planta dans le sol. Miraculeusement l'eau se mit à sourdre devant la reine abasourdie par le prodige.

C'est, dit la légende, autour de cette source que la ville fut construite. (Ain sallah, la source de Sallah)

Notons que les difficultés que rencontrent les habitants du désert pour s'entendre, ont toujours eu pour principale cause la rareté de l'eau.

De plus les Touareg nomades et autres nobles guerriers exécraient les habitants des villes. La rivalité pour l'eau s'exprime ici autour de deux ancêtres symboles. Tin Hinan avec sa force militaire accusée d'égoïsme contraire aux règles de l'hospitalité saharienne, est contrée par l'ancêtre puisant sa force dans la sacralité et le savoir religieux, créant un espace urbain qui prolonge la sainteté des eaux vitales.

Telle pourrait être l'explication d'une répulsion séculaire entre les Touareg et leur voisins sédentaires. (Rguibet et Chaâmba en particulier)

Remarque : toutes les légendes font venir l'ancêtre d'ailleurs. Il n'est jamais originaire du lieu dont il est question.

Source:Agadez.org

-

Par JA08 le 21 Juillet 2008 à 16:02(MFI) Voici sous la plume d’une équipe d’historiens, d’anthropologues et de sociologues réputés (Elika M’Bokolo, Pap Maiaye, Jacques Pouchepadass, Yves Bénot, Catherine Coquery-Vidrovitch, pour ne citer que les plus connus), conduite par l’historien de l’école des Annales Marc Ferro, un réquisitoire impitoyable contre le colonialisme occidental et les crimes commis par ses protagonistes dans les quatre coins du monde au nom de la supériorité raciale et civilisationnelle. Cet ouvrage, construit sur le modèle du Livre noir du communisme, fera date car ses auteurs ne dressent pas seulement la liste des excès et des méfaits du colonialisme, mais analyse aussi l’idéologie colonialiste, son inhumanisme, sa perversité et les raisons de sa perpétuation au XXIe siècle sous de nouvelles formes.

Deux visions d’horreur dépeignent dans cet ouvrage la cruauté du colonialisme : la première provient de la répression en Inde par les troupes britanniques en 1857 de la révolte des Cipayes, les soldats hindous qui s’étaient révoltés : ils furent ligotés par centaines sur la bouche des canons de l’armée avant d’être « volatilisés » par la mise à feu ; la seconde est une séance de torture par une unité de l’armée française pendant la guerre d’Algérie, avec un prisonnier soumis à la « gégène » dans la bouche et sur les parties génitales…

Les victimes de Christophe Colomb

Le Livre noir du colonialisme s’ouvre par le compte-rendu de l’extermination des Indiens des Caraïbes entamée par Christophe Colomb en Haïti quasiment dès sa découverte de l’Amérique et se poursuit avec celle des Indiens des Etats-Unis et du Canada, dont les survivants furent parqués dans les réserves. Le sort des Aborigènes d’Australie, passés de 750 000 en 1788 à 94 000 en 1901, fut à peine plus enviable. Les « impérialismes ibériques » - de l’Espagne et du Portugal - ont été tout aussi dévastateurs, si bien qu’en 1552 le prêtre dominicain Las Casas publia son livre célèbre dénonçant les excès de la conquête espagnole, La très brève relation de la description des Indes</I< «àé du paradis à l’enfer du bagne ».

Suicide collectif à Bali

L’image la plus poignante de la colonisation européenne en Asie est sans doute celle du Poepoetan, un épisode que rapporte Thomas Beaufils dans son chapitre sur les Indes néerlandaises : à Bali en 1906, les habitants, plutôt que d’opposer une résistance qu’ils savaient inutile, se poignardèrent sous les yeux des soldats hollandais stupéfaits. Cet épisode tardif de la résistance indonésienne s’inscrit dans l’histoire d’une conquête particulièrement brutale, qu’accompagna une exploitation économique forcenée. Elle avait déjà provoqué au siècle précédent l’indignation d’Eduard Douwes Dekker qui publia en 1860 son célèbre Max Havelaar où les ventes de café de la Compagnie Commerciale des Pays Bas, autobiographie romancée qui dénonçait l’oppression dont les Javanais étaient victimes.

De la conquête de l’Indochine, Pierre Brocheux retient entre autres que « les colonnes militaires françaises firent du Tonkin un pays exsangue », et rappelle les propos souvent cités de Jules Ferry qui estimait que les « races supérieures avaient le devoir de civiliser les races inférieures ». La contribution de Claire Mouradian est d’une brûlante actualité puisqu’elle concerne la conquête du Caucase par les troupes russes, dont bien sûr celle de la Tchéchénie jusqu’à la reddition en 1859 du héros de la résistance au tsar, l’imam Chamil.

L’Afrique de Léopold II et de Bugeaud

C’est au Congo belge, estime Elikia M’bokolo, que les méthodes de conquête coloniales ont atteint « un degré de brutalité qui en fait une sorte de modèle dans l’histoire des colonisations du XIXe et du XXe siècles ». Ainsi, au temps de Léopold II, les africains coupables de ne pas fournir leur quota de caoutchouc aux grandes compagnies concessionnaires étaient tout simplement abattus par la soldatesque coloniale. M’bokolo apporte une précision souvent omise : la main coupée que ramenaient les soldats était prélevée sur des cadavres, à titre de preuve qu’ils avaient bien rempli leur sinistre office. Ces atrocités furent dénoncées, rappelle l’auteur, par l’anglais Edmund Morel, dont la campagne incita les autorités coloniales belges à plus de retenue. Catherine Coquery-Vidrovitch apporte pour sa part un éclairage intéressant sur Zanzibar, le prospère marché aux esclaves contrôlé par le sultan arabe qu’approvisionnait entre autres le grand marchand Tippu Tib. Elikia M’bokolo traite ensuite de l’apartheid en Afrique du Sud et Marc Ferro de la conquête de l’Algérie. Ferro relève ce propos plutôt inattendu du général Bugeaud, connu pour la brutalité de ses campagnes, qui déclarait qu’il fallait faire connaître aux Algériens « notre bonté et notre justice ».Yves Bénot évoque pour finir les répressions de l’ère coloniale française : les massacres de Sétif en 1945, l’écrasement de l’insurrection malgache de 1947 et l’élimination des maquis d’Um Nyobé au Cameroun en 1958.

L’ouvrage se termine par une réflexion sur la dénonciation de l’esclavage et sur l’anti-colonialisme, de Montaigne à Anatole France, en passant par Rousseau, sans oublier les premiers économistes qui, tel Adam Smith, estimaient que les colonies constituaient une charge trop coûteuse, bien avant Raymond Cartier. Le postulat de la supériorité de la race blanche est examiné à la lumière des théories de Darwin. La conférence de Durban sur le racisme en 2001 fournit une conclusion appropriée à ce livre qui répond utilement à un « devoir de mémoire ».

Claude Wauthier - Le livre noir du colonialisme - XVIe-XXIe siècle : de l’extermination à la repentance, sous la direction de Marc Ferro, Ed. Robert Laffont, 843 p.

La traite et l’esclavage

(MFI) Dans un texte liminaire intitulé « autour de la traite et de l’esclavage », Marc Ferro établit un parallèle entre la traite pratiquée par les Européens en direction des Antilles et des Amériques, et l’esclavage plus ancien pratiqué par les Arabes, qui s’adonnèrent eux aussi à ce commerce inhumain. Sao Tomé, possession portugaise, fut le pivot de la traite européenne associée à la culture de la canne à sucre dans les Antilles, tandis que Zanzibar, où régnait un sultan originaire d’Oman, fut le grand marché aux esclaves du monde arabe. Ce texte liminaire inclut la déclaration de Victor Schoelcher, le ministre français qui fit voter l’abolition de l’esclavage dans les possessions françaises en 1848 (l’esclavage, aboli par la Convention, avait été rétabli par Napoléon sous la pression de l’impératrice Joséphine). Marc Ferro reproduit aussi le récit d’un médecin anglais, Falconbridge, embarqué sur un navire négrier pour y veiller à la santé de sa cargaison d’Africains : il décrit le spectacle pitoyable des esclaves malades de n’avoir pu pendant plusieurs jours s’aérer sur le pont en raison d’une tempête, et dont beaucoup moururent dans l’atmosphère putride de la cale. Dans une étude sur « les esclaves du Sud des Etats-Unis », Pap Ndiaye rappelle que « pendant les deux siècles et demi qui s’écoulèrent entre l’arrivée en 1619 d’une vingtaine d’Africains en Virginie, et les derniers coups de canon de la guerre de sécession, en 1865, l’esclavage occupa une position centrale dans la société et l’économie des Etats-Unis ». L’esclavage répondait en effet, souligne-t-il, à une demande pressante de main d’œuvre, en particulier dans les grandes plantations de tabac, de coton, de canne à sucre du Sud du pays. Les évaluations globales de la traite des noirs varient entre 10 et 15 millions de captifs transportés d’Afrique en Amérique.

C.W.

L’apartheid

(MFI) Dans son étude, « Les pratiques de l’apartheid », Elikia M’bokolo rappelle que le système de ségrégation raciale mis en vigueur sous ce nom en 1948 après la victoire électorale du Parti National (blanc et afrikaner) faisait suite à une longue tradition de domination et d’exploitation de la population de couleur instaurée dès l’arrivée des Hollandais au Cap en 1652. Mais, en 1948, le gouvernement du Premier ministre afrikaner Daniel Malan entreprit une codification systématique de la discrimination raciale déjà en vigueur tout en la renforçant dans la perspective d’un « développement séparé » des races, qui devait aboutir à la création dans les réserves tribales de « foyers nationaux » ou « homelands », promis à une autonomie, puis à une indépendance toute théorique, sous le nom de « Bantoustans ». Les noirs des « homelands » ne pouvaient venir travailler en zone blanche que munis du fameux « pass » qu’ils devaient toujours porter sur eux. C’est contre le « pass » que s’organisa la manifestation pacifique de Sharpeville en 1960 où la police (blanche) tira sur les manifestants (noirs), faisant près d’une centaine de victimes. La répression en 1976 de la révolte des lycéens et étudiants africains de Soweto, la grande banlieue noire de Johannesbourg, contre l’enseignement en langue afrikaans, fit davantage de morts, près d’un millier. Malgré des lois d’exception qui permettaient la détention sans jugement, et l’efficacité de la police, qui recourait à la torture systématique des militants de la lutte contre l’apartheid, les opposants africains, Indiens, métis et libéraux blancs ne renoncèrent jamais à la lutte qui se termina par la libération de Nelson Mandela et l’abolition de l’apartheid en 1990.

C.W

L’Algérie

(MFI) L’histoire de « l’Algérie française » que récapitule Marc Ferro va de l’expédition de 1830 à la guerre d’Algérie qui dura huit ans, de 1954 à 1962, année des accords d’Evian qui scellèrent son indépendance. L’auteur passe en revue les événements majeurs de cette longue colonisation, les vues plus ou moins généreuses de Napoléon III qui se voulait « l’ami des Arabes », l’insurrection de 1871 en Kabylie, les manœuvres néfastes de l’administration coloniale : l’opposition catégorique des « pieds-noirs » au projet Blum-Violette de 1936 qui ne visait pourtant qu’à accorder la citoyenneté française à quelque 20 000 « indigènes », le massacre de Sétif en 1945, le jour de l’armistice, et le scrutin truqué en 1948 par le gouverneur général Naegelen pour empêcher une victoire des nationalistes. L’auteur analyse la rivalité entre les deux partis nationalistes algériens, dirigés respectivement par Messali Hadj et Ferhat Abbas, l’attitude du Parti communiste français, puis enfin la guerre d’indépendance elle-même, dont le déclenchement suivit de peu la défaite des troupes françaises à Dien Bien Phu en Indochine. Trois documents annexes reflètent bien la controverse passionnée qui entoura en France cette guerre d’Algérie : un récit de la torture d’un combattant algérien par une unité française, publié par la revue Esprit en 1957, le manifeste dit des 121 intellectuels contre la guerre d’Algérie de septembre 1960, signé entre autres par Jean-Paul Sartre, et une lettre d’Albert Camus au comité Messali Hadj dans laquelle l’écrivain français autorise le comité à citer son nom « chaque fois qu’il s’agira de faire libérer des militants arabes », mais ajoute qu’il « désapprouve totalement le terrorisme qui touche aux populations civiles ».

C.W.

Source: Agadez.org Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique

La culture est ce que l'humanté a de plus précieux